今ではAIでモノクロ写真に色を付けることが可能になってきて、素晴らしい技術だと思います。しかし、モノクロ写真からカラーに描きだす「絵の魅力」も捨てがたいものがあります。「肖像画の思い出館」は、永年の経験をもとにモノクロ写真からカラーの肖像画に描きます。

カラー化しますとモノクロ写真では気が付かなかったことを発見したり、カメラマンの構図の意図等を再認識したりすることができます。

カラーに描く→ 花魁 小紫 (稲本楼)

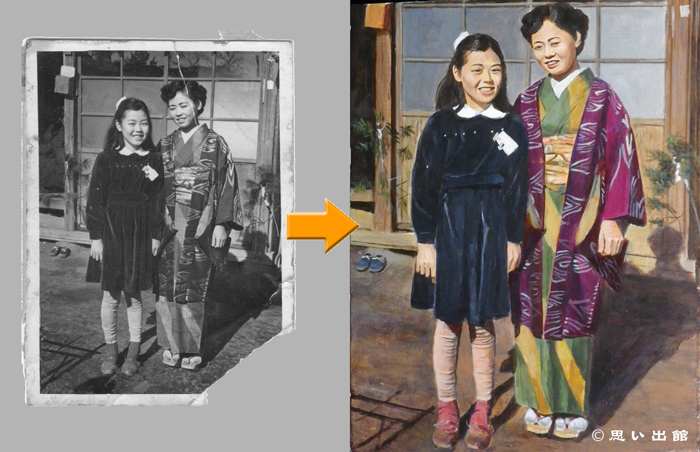

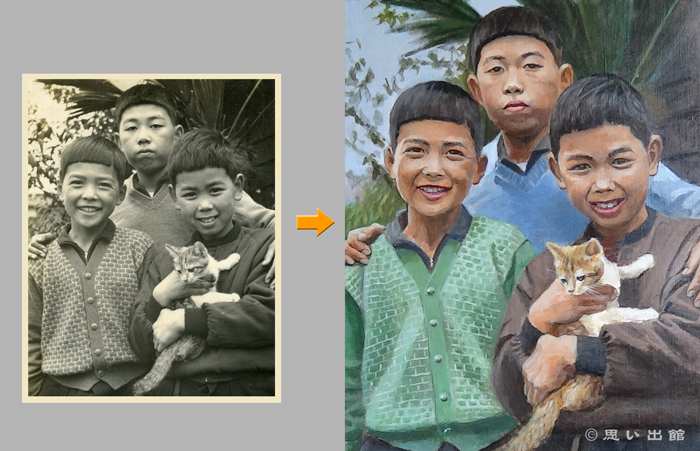

アルバムの中に思い出のモノクロ写真が眠っていませんか。

昭和30年代のお正月のスナップ写真をカラーで描く

大正時代の婚礼写真をカラーで描く

戦時下の婚礼写真をカラーで描く

昭和の台所 「お母さん、今日学校でね・・」「へぇーそうなの・・」 夕方の台所から、そんな子どもとお母さんの楽しい会話が聞こえてきそうな写真です。

今では珍しくなった裸電球。竹の笊籠(ざるかご)。その向こうに食材の肉を包んだ懐かしい〈竹の皮〉が見えます。流し台もレトロです。

遠くから自転車に乗ったお豆腐屋さんが、ラッパを吹きながら近づいてくるような気がします。

昭和30年代の子どもたち この頃の子どもたちの笑顔は、屈託がなかったです。

かわいい舞子さん カメラマンの練りに練ったスチュエーション(構図・人物の配置・場所の設定)の意図が強く感じらる写真です。ただ、カメラマンは、どんなにかこれを総天然色(カラー写真)で撮影でしたかったことでしょう。

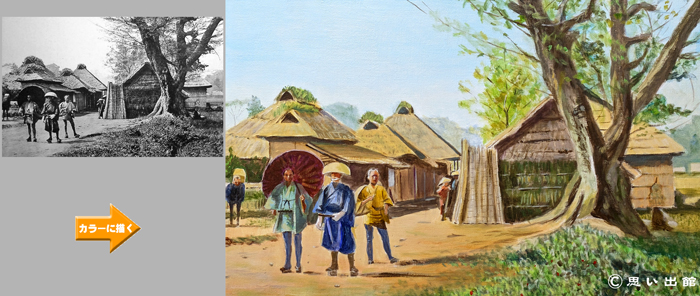

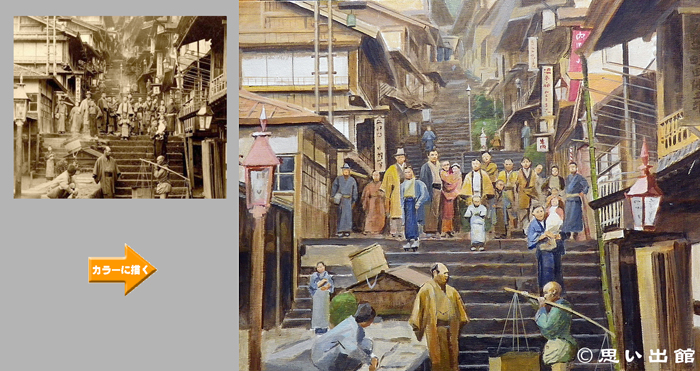

昔の伊香保温泉をカラーで描く 昔の写真はモノクロ写真のため、昔はあたかも色の無い世界のような錯覚がありますが、実際に絵にしますと想像以上のカラフルさであることがわかります。

昭和30年代の映画館前 老いも若きも、男も女も食い入るように映画のスチール写真に見入っています。いかに映画が大衆のもので人気であったかがわかります。

歴史的に有名なモノクロ写真をカラーの絵画に。

ペリー提督 Matthew Calbraith Perry (1794-1858) 黒船で初めて日本列島近づいたとき、やはり富士の山の美しさに感動したのではないでしょうか。カラーに描く→

生麦事件 事件現場 1862年(文久2年)薩摩藩の前藩主「島津久光」の一行が、横浜近郊の生麦(現在の横浜市鶴見区)にさしかかったとき、行列を遮ったイギリス人を薩摩藩士が斬り殺した。これに激怒したイギリスは薩摩藩に莫大な賠償金を要求するが、薩摩藩はこれに応ぜず1863年薩英戦争が勃発した。しかし、近代兵器に勝るイギリスに薩摩藩は譲歩せざるを得なかった。

まるで、昭和の東映時代劇映画のワンシーンのようです。カラーに描く→

イギリス人写真家フェリックス・ベアト撮影

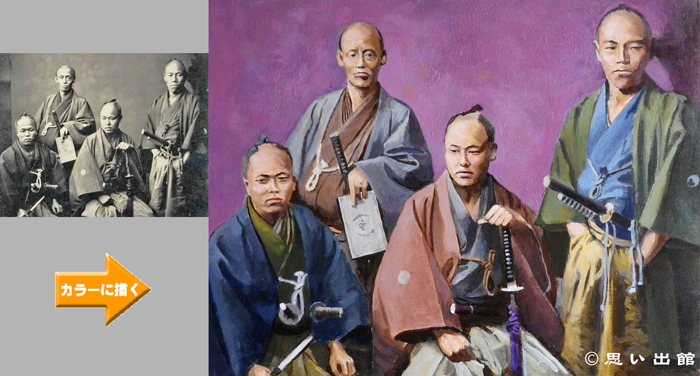

薩摩藩の侍 幕末、英国との交渉に臨んだ薩摩藩の代表だそうです。

真ん中の人物など完全にポーズをとっているように見えます。カラーに描く→

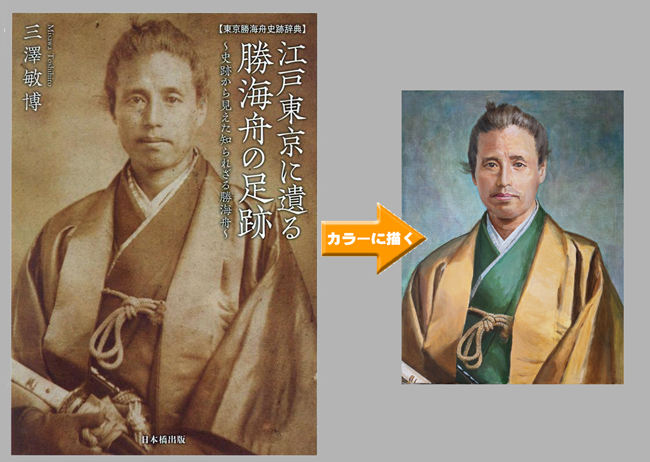

三澤敏博著 江戸東京に遺る勝海舟の足跡 ~史跡から見えた知られざる勝海舟~

この表紙写真から カラーに描く→

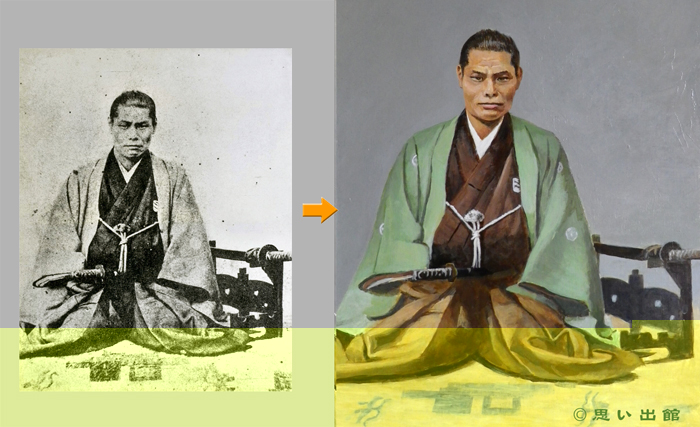

徳川慶喜(よしのぶ) 天保8年ー大正2年(1837ー1913) 歴史上最後の征夷大将軍

1867年大政奉還を行ったが、王政復古に反発して鳥羽伏見の戦いを起こすが惨敗。江戸に逃げ、西郷隆盛らの説得により江戸城を無血開城した。謹慎後は油絵・狩猟・囲碁・写真など多趣味な生活を送ったという。

近藤勇 天保5年―慶応4年(1834-1868) この人にものを頼まれたら、「いや、それは・・」と言えない迫力。

この頃は、写真を撮る時は手を隠した方が良いと信じられていたようで、坂本龍馬などもよく見ると手を隠しているようです。カラーに描く→

土方歳三 天保6年ー明治2年(1835-1865) 映画などで演じる際は、この時のこの服装を黒づくめのコスチュームにするようですが、あえてイケメンに相応しく、お洒落に赤いシャツに緑の艶のある上着にしてみました。 カラーに描く→

坂本龍馬 天保6年ー慶応年 (1836-1867) 土佐藩士の家に生まれ、亀山社中(海援隊)を結成。薩長同盟の成立、倒幕、明治維新に関与したと言われている。1867年京都・近江屋にて暗殺される。

福沢諭吉 天保5年ー明治34年 (1835-1901) 明治の代表的な啓蒙思想家。万延元(1860)年から慶応3(1867)年にかけて幕府の遣欧米使節に3度参加し、『西洋事情』等の著作を通じて欧米文化を紹介した。慶応4年慶応義塾を創設。『学問のすすめ』(1872)、『文明論之概略』(1875)など多数の著作を発表した。

上の写真は、福澤諭吉が文久2(1862)年、文久遣欧使節として渡欧したさいにオランダのユトレヒト撮影された写真で、2008年、ユトレヒトで発見されたそうです。カラーに描く→

伊藤博文 天保12年ー明治42年(1841-1909) 明治時代に、4度にわたって内閣制度発足以降の内閣総理大臣を務めたことで知られる。一次内閣時には明治憲法の起草の中心人物となり、二次内閣では日清講和条約の起草にあたった。四次内閣の組閣に際して立憲政友会を結党して初代総裁となり、政党政治に道を開いた。

(Wikipediaより)

渋沢 栄一 天保11年ー昭和6年(1840-1931) 日本の明治・大正期の実業家、財界の指導者。位階勲等爵位は正二位勲一等子爵。雅号は青淵(せいえん)。(Wikipediaより)

数々の銀行の設立に関与、支援した。日本経済の礎を築いた人物。2024年より1万円札の肖像画になっている。 カラーに描く→

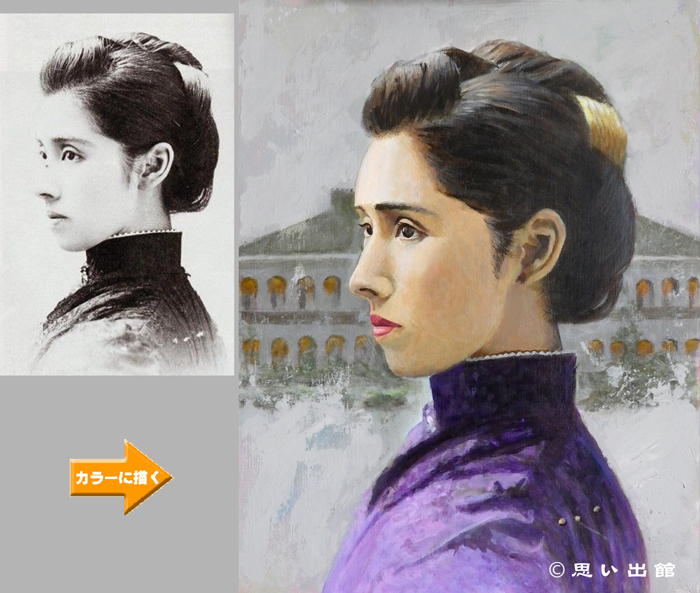

陸奥亮子 安政3年ー明治33年(1856-1900) 明治時代の政治家で外交官でもあった伯爵・陸奥宗光の妻。日本赤十字社正社員。その美貌 と聡明さによって「ワシントン社交界の華」と呼ばれた。(Wikipediaより)本当に美しく気品があります。当時の社交界の舞台、鹿鳴館を背景にしてみました。カラーに描く→

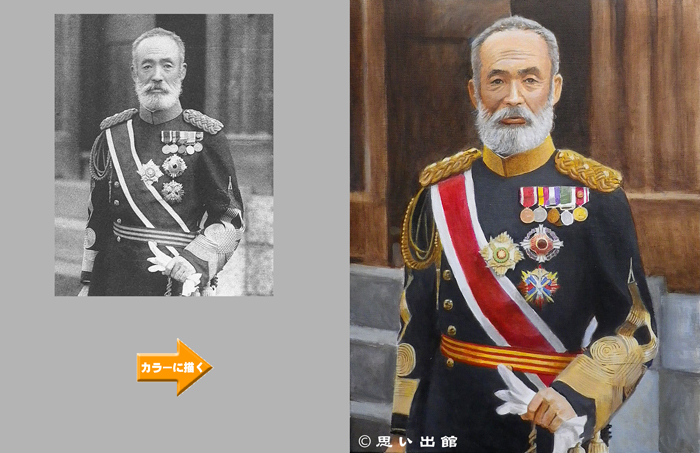

乃木 希典〈のぎまれすけ〉嘉永2年ー大正元年(1849-1912)

日本の陸軍軍人。日露戦争における旅順攻囲戦の指揮や、明治天皇を慕い、あとを追って殉死したことでも知られる。最終階級は陸軍大将。明治天皇より第10代学習院長に任じられ、迪宮裕仁親王(昭和天皇)の教育係も務めた。人々より「乃木大将」や「乃木将軍」と呼ばれて深く敬愛され、「乃木神社」や「乃木坂」にも名前を残している。(Wikipediaより)カラーに描く→

織田信福(のぶよし)安政7年ー大正15年(1860-1926)高知県最初の歯科医。若い頃は武闘派で、爆弾などを作って活動した自由民権運動家だったそうです。昔のモノクロ写真でイケメンといったら、必ずといっていいほど出てきます

女武者 明治時代の今で言うコスプレ写真

戊辰戦争で活躍した、会津藩女武者・中野竹子とは全くの別人。カラーに描く→

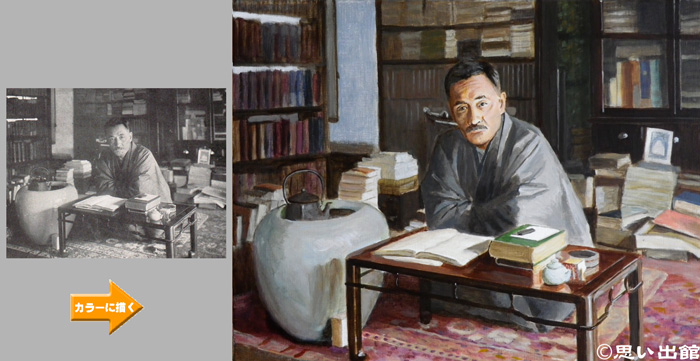

夏目漱石 慶応3年ー大正5年 (1867-1916) 日本の教師・小説家・評論家・英文学者・俳人。

代表作は、『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『三四郎』『それから』『こゝろ』『明暗』など。

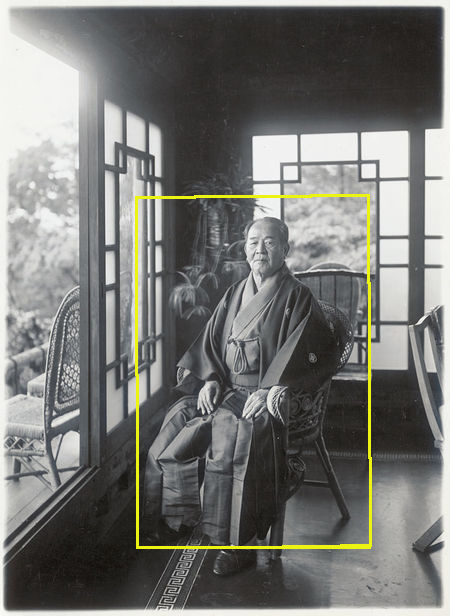

新宿区早稲田にあった「漱石山房」での写真。漱石が明治40年(1907)9月から大正5年(1916)12月に亡くなるまでの9年間をここで過ごし、芥川龍之介ら文士が集ったそうです。ただ、冬場は床板にペルシャ絨毯一枚、火鉢だけでは寒いと嘆いています。

野口英世 明治9年ー昭和3年(1876-1928) 1876年福島に生まれる。幼年期に左手に大やけどを負うが、その治療に感動し、医学の道に進む決心をする。苦学の末、1911年アメリカで梅毒スピロヘータの純粋培養に成功。1918年エクアドルで黄熱病の病原体を発見(正確にはワイル氏病と言われる)。1927年再び黄熱病の研究をガーナで始めるが、本人が黄熱病にかかり死去。

楠本高子 嘉永5年ー昭和13年(1862-1938)ドイツの医師・博物学者のシーボルトの孫娘。

美しい顔立ちの割には寂しげで物憂げな表情は、その生い立ち、境遇のせいであったからなのか。

20歳頃の写真。カラーに描く→

御前会議 第1回御前会議 1938年(昭和13年)1月11日 明治宮殿 東一の間

この密室でわずかな人達に日本の未来は委ねられていた。 カラーに描く

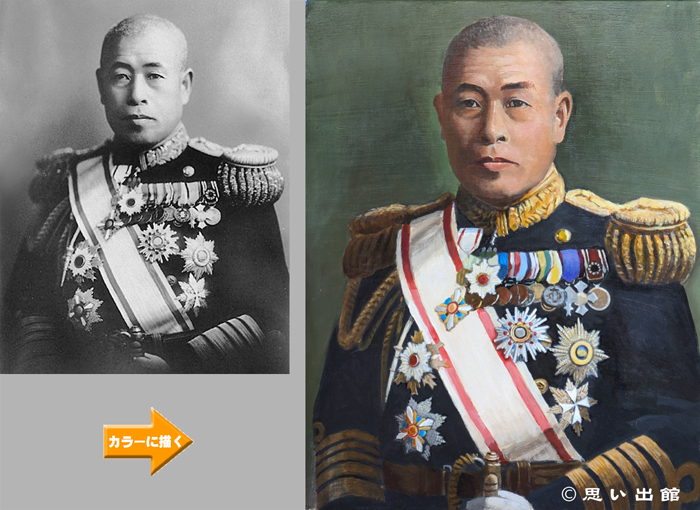

山本五十六(いそろく)明治17年ー昭和18年(1884-1943)

アメリカ留学などで、アメリカの強大な国力と先進性を熟知している山本は、当初は日米開戦を反対していたが、開戦が決定するや、アメリカに勝つには奇襲作戦しかないと、1942年12月8日連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃を行う。これにより、日本は太平洋戦争に突入した。1943年前線視察の際、ブーゲンビル島の上空で米軍機により撃墜され戦死した。カラーに描く→

侍従武官時の肖像

阿南 惟幾(あなみ これちか) 明治20年ー昭和20年(1887-1945)

日本の陸軍軍人。太平洋戦争末期、日本は敗色濃厚となり、無条件降伏を迫るポツダム宣言を受託するかどうかで閣議は紛糾した。阿南は陸軍大臣として、あくまでも本土決戦を主張するが、最後は天皇陛下のご聖断で受託することが決定した。その戦争終結を告げる玉音放送当日8月15日早朝、割腹自殺する。半藤一利著「日本のいちばん長い日」でも、知られている。

下山事件(しもやまじけん)は、日本が連合国の占領下にあった1949年(昭和24年)7月5日朝、国鉄総裁・下山定則が出勤途中に失踪、翌7月6日未明に列車の轢死体で発見された事件。当時は、国鉄の人員整理の問題で労使が対立し、不穏な空気の中、自殺説・他殺説で捜査も混迷を極めた。1964年公訴時効となる。

上の写真は、田端機関区において事故車両D51651の前で、警視庁捜査員らの検証の様子。このD51651は、かつて、1943年に110名の命を奪った『土浦駅列車衝突事故』を起こしていた。

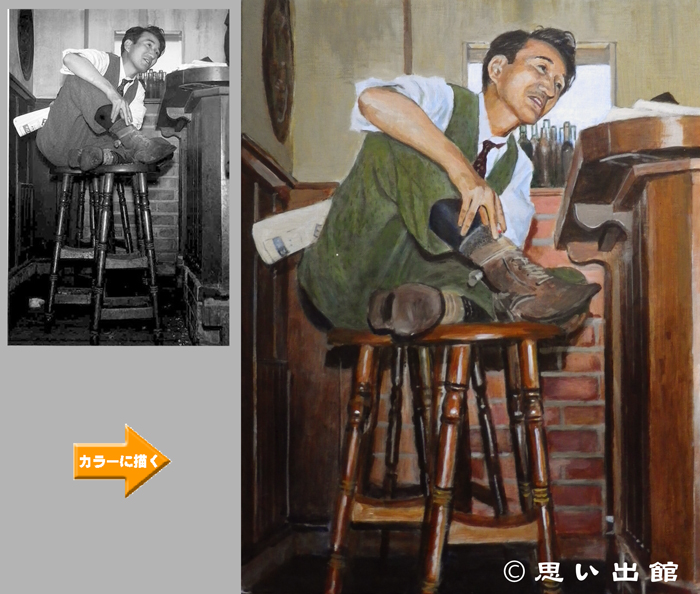

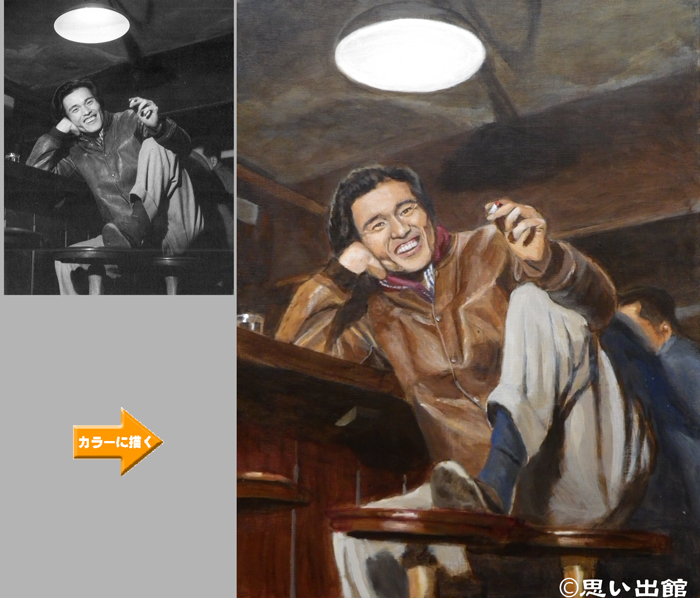

太宰治 明治42年ー昭和23年(1909 - 1948) 1946年、写真家林忠彦氏が撮影した銀座のバー「ルパン」での有名なモノクロ写真。この時同席していたのが織田作之助、坂口安吾とされる。この写真の2年後に玉川上水に身を投げてしまいます。

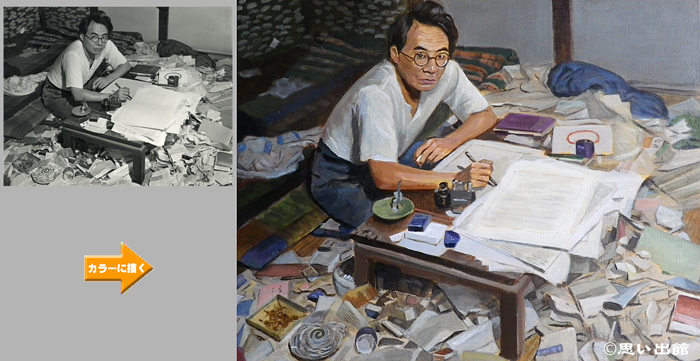

坂口安吾 明治39年ー昭和30年(1906-1955)戦前から戦後にかけて活躍した近現代日本文学を代表する小説家。代表作「堕落論」「白痴 」「不連続殺人事件 」等。

この写真も林忠彦氏撮影。林忠彦氏は、この部屋をみるなり「これだ!」と叫んだという。

よく、タバコと蚊取り線香の火で火事にならなかったものかと感心してしまいます。

織田作之助 大正2年ー昭和22年(1913-1947)日本の小説家。戦後、太宰治、坂口安吾、石川淳らと共に無頼派、新戯作派と呼ばれ「織田作(おださく)」の愛称で親しまれる。代表作『夫婦善哉』この頃の文士は、結核という死の恐怖と隣り合わせだったようです。織田作之助もその恐怖からお酒、ヒロポンに頼ったようです。この写真が撮影された翌年、33歳という若さで結核で亡くなっています。この写真も太宰治を撮影した林忠彦氏の作品。太宰治と同じルパンでの同日の撮影で、左端に太宰治がいたという

。

。

双葉山 明治45年ー昭和43年(1912-1968)戦前、大相撲で69連勝を遂げた力士。戦前のヒーロー的存在でした。未だにその記録は破れていません。引退後は後進の指導にあたり、日本相撲協会の理事長などを務めた。

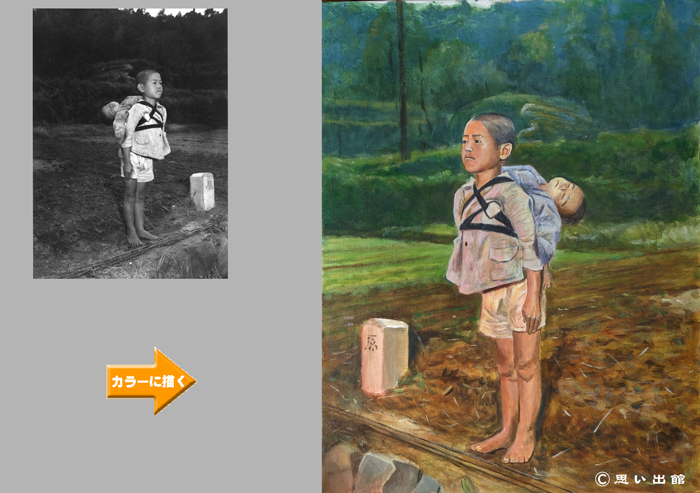

焼き場に立つ少年

誰もが一度は目にしたことがある、原爆投下後に長崎の焼き場で撮られた写真です。弟(あるいは妹)の亡骸を火葬するために、その順番を待っているところだという。見ているだけで涙の出る写真です。国が戦争を起こしていながら、犠牲になるのは立場の弱い人たちです。戦争がなければ、彼はお父さん・お母さん・弟と仲良く楽しく暮らしていたかと思うと

最近、この写真の画像解析したところ、写真を裏焼きしたのではということがわかったそうで、私も左右を逆にして描きました。

日本のために命を捧げた人達。

私たちは、二度とこのような戦争を起こしてはいけないし、このような犠牲者を出してはいけません。

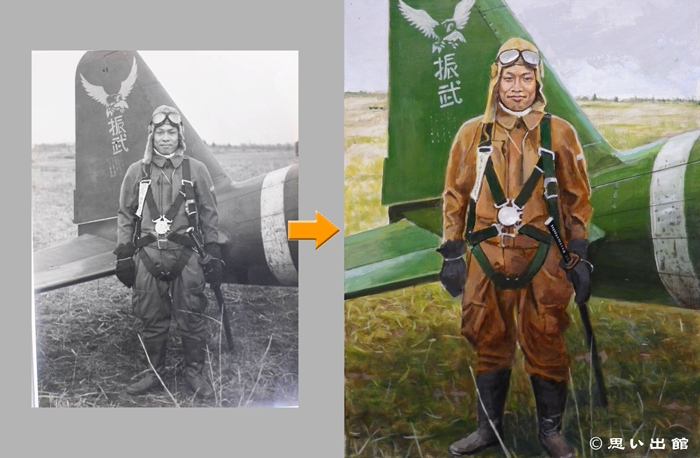

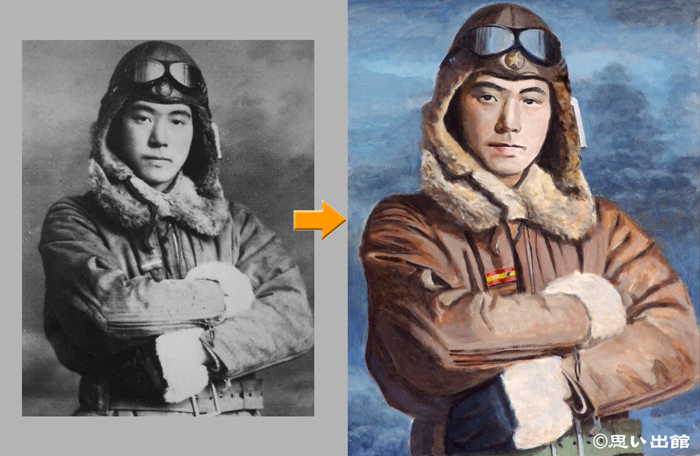

振武隊 陸軍特別攻撃隊 第二十三振武隊隊長 伍井芳夫中佐

命を懸けて日本を守ろうとした特攻隊員。私たちは彼らのためにも、何としても今の平和を死守しなければなりません。

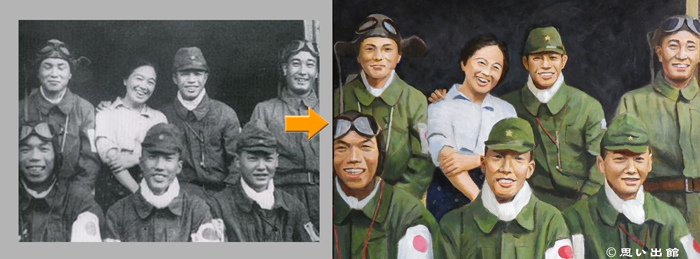

子犬を抱く特攻隊員 出撃直前の特攻隊員(実際には天候により翌日早朝)

まだ、全員十代であったそうです。特攻服より、今の高校野球のユニフォームが似合いそうな若者たちです。子犬を抱いた時、故郷の野山、ご両親、ご家族、友達に思いを馳せたに違いありません。

前列左から、早川勉 伍長(18歳)、荒木幸雄 伍長(17歳)、千田孝正 伍長(18歳)。

後列左から、高橋要 伍長(18歳)、高橋峯好 伍長(17歳)

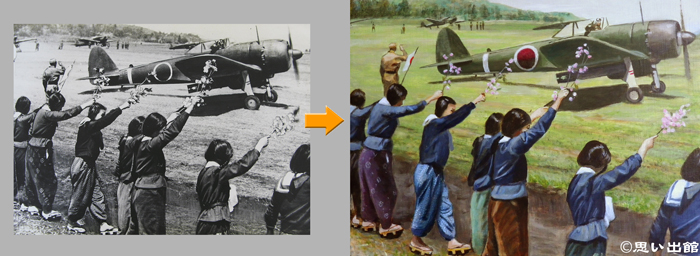

出撃する第20振武隊穴澤利夫少尉とそれを見送るなでしこ隊(知覧高等女学校生徒) この絵を描いていて気が付いたのは、女学生がほとんど、横を向いたり、下を見たりしていることです。恐らく数時間後の特攻隊員のことを考えると、正視できなかったのでしょう。送る方も送られる方もこんな悲劇的な別れのシーンは、古今東西みても無かったでしょう。

鳥濱トメさん (1902-1992) あの空を見上げて、何度涙を流したことでしょう。

鳥濱トメさんと特攻隊員 鹿児島県知覧は、戦争末期「特攻隊」の最前線基地となり、毎日のように知覧から沖縄へ出撃したそうです。特攻隊員はその出撃前のわずかな日々を鳥濱トメさんが営む富屋食堂で過ごし、鳥濱トメさんを母のように慕ったそうです。その鳥濱トメさんは、まだ10代から20代の特攻隊員に私財を投げうってまで、特攻隊員に尽くしたそうです。

卓 庚鉉(日本名 光山文博)少尉

朝鮮人でありながら、特攻を志願し、特攻で散っていった人物。日本に一家で出稼ぎに来た光山文博は、苦学の末日本の学校を卒業し兵役志願して、特攻隊員となった。知覧では、冨屋食堂の鳥濱トメさんを慕い、またトメさんも朝鮮人である不憫さを知って、特にかわいがっていたそうです。特攻前日、冨屋食堂で母国、朝鮮の「アリラン」を歌い、トメさん家族も泣きながらも合唱したという。その話は、映画「ホタル」でも紹介されています。

宮川三郎 少尉 出撃の前日に冨屋食堂の鳥濱トメさんに明日ホタルになって冨屋食堂に帰ってくると約束をして、その約束を果たした話は有名です。映画「ホタル」のモデルになった人です。

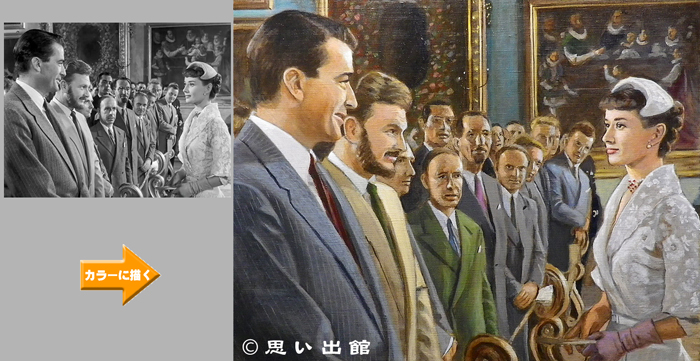

スクリーンで見たあの人を総天然色に

映画 〈東京物語〉 1953年公開 小津安二郎監督 世界でも評価されている日本の名画。笠智衆は49歳でこの役を演じたという。左から東山千栄子・原節子・笠智衆

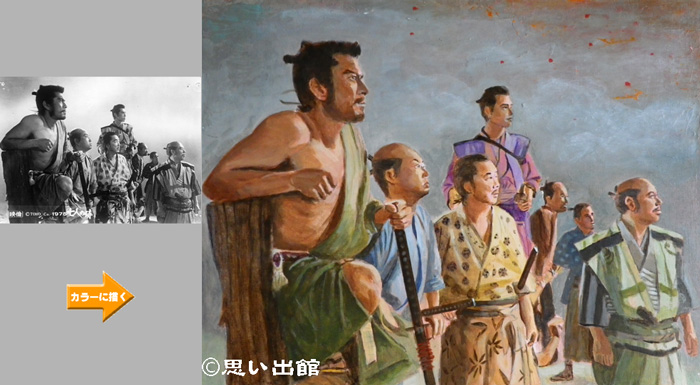

映画 〈七人の侍〉 1954年公開 黒沢明監督 この映画も世界に誇る名作です。この映画に刺激された海外の監督が沢山いるそうです。左から三船敏郎・加藤大介・千秋実・木村功・稲葉義男・宮口精二・志村喬

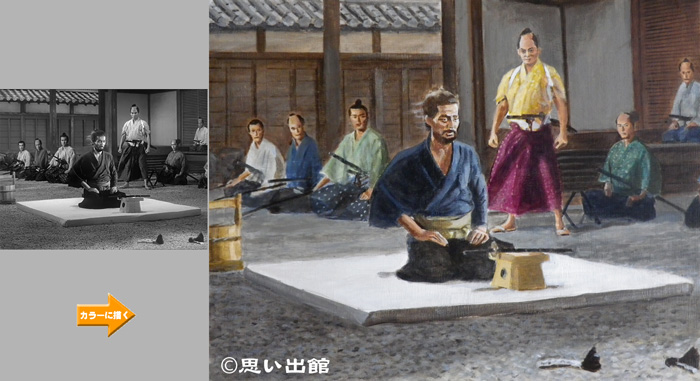

映画 <切腹> 1962年公開 仲代達也主演 私はこの映画を人に観るようによく薦めるのですが、このタイトルのイメージのせいか、なかなか観てもらえません。痛快時代劇映画でもあるし、武士道のみならず、現代社会にも通ずる「本音と建前」の本質を突く名画だと思います。

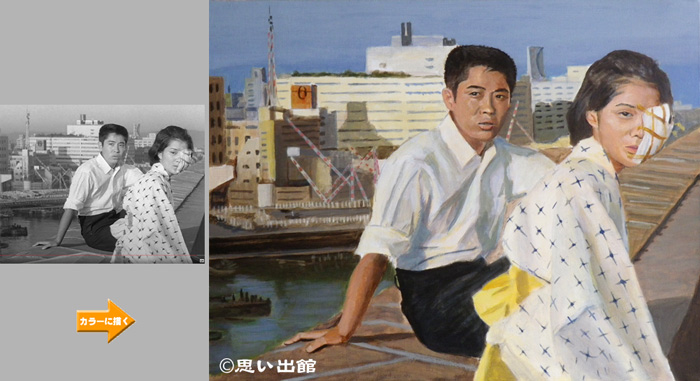

映画 〈愛と死をみつめて〉1964年公開 「♪病葉(わくらば)を今日も浮かべて 街の谷 川は流れる♪」当時流行っていた「川は流れる」を、不治の病に冒されたミコ(吉永小百合)とそれを支える恋人のマコ(浜田光夫)が病院の屋上で歌う印象的なシーンです。この映画も昭和を代表する映画の一つでしょう。大阪を舞台に1964年の作品です。左の堂島川に始まったばかりの阪神高速道路の建設工事の様子がうかがえます。

八千草薫 素晴らしい被写体の前で、カメラマンの手の震えと感動が伝わるようです。

チャップリン (1889-1977)(Sir Charles Spencer Chaplin)

「チャップリンの移民」(17)、「キッド」(21)、「黄金狂時代」(25)、「街の灯」(31)や「モダン・タイムス」など無声映画の監督・脚本・製作・主演を務めた。「ライムライト」(52)はアカデミー作曲賞を受賞したが、次第に共産主義思想を疑われ、米国から入国を禁止され、スイスで晩年を過ごした。上の絵は、「キッド」の一場面。

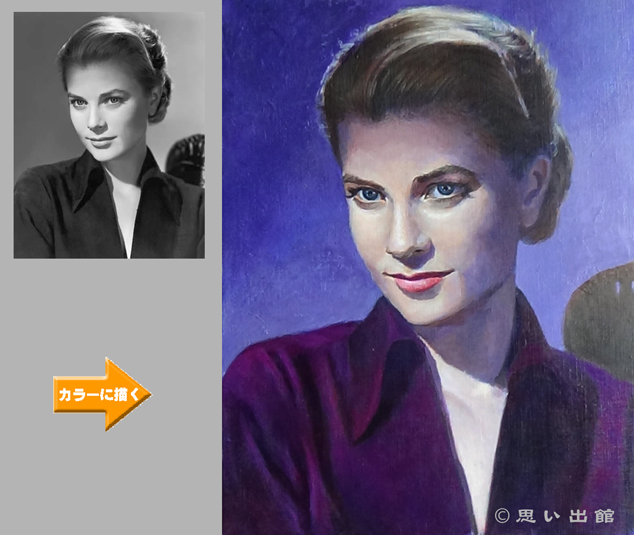

グレース・ケリー(1929-1982) (Grace Patricia Kelly)

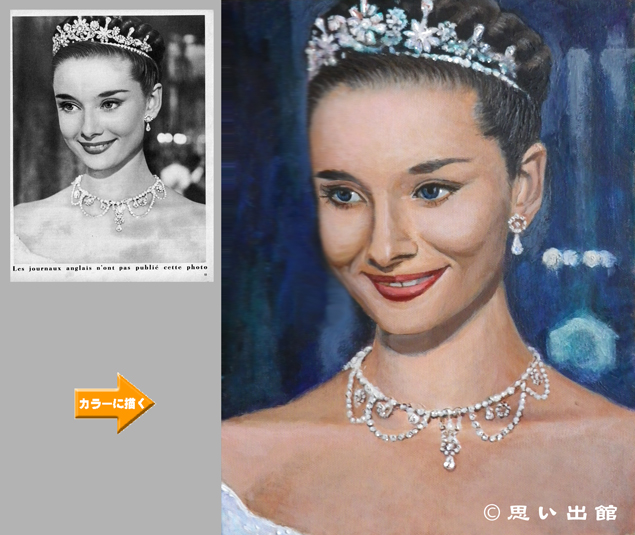

オードリー・ヘップバーン(1929-1993) (Audrey Hepburn)

映画 <ローマの休日> 1953年公開 アメリカ映画 カフェテラスでためらいなくシャンパンを頼むアン王女(オードリー・ヘップバーン)に対し、お金の無い新聞記者(グレゴリー・ペック)は仕方なくアイスコーヒーを頼み、あきれ顔で乾杯をするシーン。

ローマの休日ラストシーン カラーに描く→

恐怖の報酬 1953年のフランス映画

危険なニトログリセリンを運ぶ仕事を請け負ったマリオ(イヴ・モンタン)とジョー(シャルル・ヴァネル)は途中、切断されたパイプから原油が流れ、道を遮っている場面に出くわす。ジョーはその原油のたまりに入り、誘導中のトラックに引かれ、大けがを負う。このシーンはマリオがジョーを救い出しているところ。最も印象に残るシーンです。カラーに描く→

![]()

制作者 松野敏明

mail info@omoidekan.com tel 090-5192-6445 fax 04-2959-2112

Copyright©Omoidekan,All Rights Reserved